Lorsqu’un chevalier était coupable de trahison, de félonie et de tout crime qui entraînait la dégradation et méritait la mort ou le bannissement, on assemblait vingt ou trente chevaliers ou écuyers sans reproche, devant lesquels le chevaliers traite était accusé de trahison, de lâcheté et de foi menti, ou de quelque autre crime capital et atroce.

Cette convocation se faisait par le ministère d’un roi ou d’un héraut d’armes qui déclarait le fait, en rapportait les particularités et nommait les témoins.

Sur ce rapport, les chevaliers constitués en tribunal délibéraient, il était dit dans le jugement qu’il serait préalablement dégradé de l’honneur de chevalerie, et qu’il rendrait les insignes de l’ordre, s’il en avait reçu quelqu’un.

Pour l’exécution de ce jugement, on faisait dresser deux théâtres ou échafauds dans une place : sur l’un étaient assis les chevaliers ou écuyers juges, assistés des officiers d’armes, rois, hérauts et poursuivants ; sur l’autre était le chevalier condamné, armé de toutes pièces, et son écu, blasonné de ses armes, planté sur un pal ou poteau devant lui, renversé la pointe en haut.

A droite et à gauche du chevalier étaient assis douze prêtres revêtus de leurs surplis, et le chevalier était tourné du côté de ses juges. Une foule nombreuse assistait en silence à cette lugubre cérémonie qui excitait d’autant plus la curiosité du peuple, toujours avide de ces sortes de spectacles, que celui ci était des plus rare.

Quand tout était disposé, les hérauts publiaient la sentence des juges. Alors les prêtres commençaient à chanter à haute voix les vigiles des morts. A la fin de chaque psaume, ils faisaient une pause, pendant laquelle les officiers d’armes dépouillaient le condamné de quelque pièce de ses armes, commençant par le heaume et continuant de le désarmer pièce à pièce jusqu’à la fin. A mesure qu’ils ôtaient une pièce, les hérauts criaient à haute voix : « Ceci est le heaume, ceci est le collier, ceci est l’épée, etc., du traître et déloyal chevalier ! » . La cotte d’armes était rompue en plusieurs lambeaux. On finissait par l’écu de ses armes que les hérauts brisaient en trois pièces avec un marteau.

Après le dernier psaume, les prêtres se levaient et chantaient sur la t^te du chevalier condamné le 108ème psaume de David, « Deus, laudem mean ne tacueris », dans lequel sont contenues plusieurs imprécations et malédictions contre les traîtres, entre autres celles ci : « Que le nombre de ses jours soit abrégé ; qu’un autre reçoive la dignité dont il était revêtu ; que sa femme devienne veuve et ses fils orphelins ; qu’ils soient réduits à la mendicité et chassés de leur demeure ; qu’un avide étranger pille et dévore ses richesses ; qu’il ne trouve personne pour le protéger ; que personne n’ait pitié de ses enfants ; qu’ils meurent eux même sans postérité, afin que le nom du traître périsse dans une seule génération ; parce qu’il ne s’est point souvenu de faire miséricorde, et qu’il a persécuté le pauvre et le malheureux ; parce qu’il s’est attiré la malédiction, et qu’il a repoussé la bénédiction hors de lui ».

Ce chant étant achevé, le roi ou héraut d’armes demandait par trois fois le nom du chevalier dégradé. Un poursuivant d’armes, placé derrière lui, et tenant un bassin plein d’eau chaude, le nommait par son nom, surnom et seigneurie. Celui qui avait fait la demande répondait aussitôt qu’il se trompait, que celui qu’il venait de nommer était un traître, déloyal et foi menti et, pour montrer au peuple qu’il disait la vérité, il demandait tout haut l’opinion des juges.

Le plus ancien répondait à haute voix que, par sentence des chevaliers et écuyers présents, il était ordonné que ce déloyal, que le poursuivant venait de nommer, était indigne du titre de chevalier et que, pour ses forfaits, il était dégradé et condamné à mort.

Lorsque ce jugement était prononcé, le roi d’armes renversait sur la t^te du condamné le bassin plein d’au chaude que lui présentait le poursuivant. Après quoi, les chevaliers juges descendaient de leur échafaud, se revêtaient de robes et de chaperons de deuil et se rendaient à l’église.

Le dégradé était aussi descendu de son échafaud, non par le degré par lequel il était monté, mais par une corde qu’on lui attachait sous les aisselles. Alors on le mettait sur une civière, on le couvrait d’un drap mortuaire et on le portait à l’église.

Les prêtres chantaient alors l’office des morts et toutes les prières pour les trépassés. Lorsque cette cérémonie était finie, le dégradé était livré au juge royal ou prévôt, puis à l’exécution pour être mis à mort, si le jugement le condamnait à cette peine. Après cette exécution le roi et les hérauts d’armes déclaraient les enfants et descendants du dégradé : » ignobles et roturiers, indignes de porter les armes et de se trouver à paraître ès joutes, tournois, armées, cours et assemblées royales, sous peine d’être dépouillés nus et battus de verges comme vilains, nés d’un père infâmes » (Lacurne de Sainte Palaye).

Une condamnation aussi terrible que celle que nous venons de rapporter, environnée de toute la pompe religieuse et lugubre que l’Eglise déploie dans les grandes solennités où elle prie pour les trépassés, devait produire sur tous les esprits une profonde et salutaire impression. Aussi, comme nous l’avons observé, de telles condamnations étaient très rare et n’étaient prononcées que pour les plus grands crimes. Quand aux fautes moins graves et aux autres crimes que pouvaient commettre les chevaliers, ils étaient punis de peines moins sévères, calculées et graduées selon la nature du délit.

Ainsi on attachait à un pilori l’écu de leurs armes à la renverse, avec un écriteau portant leur condamnation, puis les officiers d’armes y retranchaient quelques pièces, y ajoutaient des marques et tâches d’infamie ou bien le rompaient et brisaient entièrement.

Le Chevalier fanfaron et rodomont, qui se vantait de beaucoup de choses et ne faisait rien qui vaille, était puni ainsi : « on taillait d’or la pointe dextre du chef de son écu »

A celui qui avait lâchement et de sang froid tué un prisonnier de guerre : « on accourcissait, en l’arrondissant par le bas, la pointe de son écu »

Si un chevalier était convaincu de mensonge, de flatterie ou de faux rapports à son prince pour le porter à la guerre : « on lui couvrait pour punition, avec la couleur de gueules, la pointe de son écu, en effaçant les figures qui y étaient placées auparavant »

Celui qui s’était hasardé témérairement et indiscrètement aux coups de l’ennemi, et avait occasionné par là quelque perte ou déshonneur à son parti : « en était puni par une pile ou pointe échancrée marquée au bas de son écu »

Quand un chevalier était convaincu d’adultère, d’ivrognerie ou de faux témoignage : « on peignait deux goussets de sable sur les deux flancs de son écu »

L’écu du lâche, du poltron et du couard était : « barbouillé sur le flanc senestre en façon de gore, qui était un gousset échancré et arrondi en dedans »

Celui qui avait manqué de parole : « on peignait un tablette ou carré de gueules sur le cœur de l’écu »

Lorsqu’un chevalier avait été vaincu dans un combat singulier, ordonné pour prouver son innocence d’un crime dont il était soupçonné coupable : s’il était tué sur le champ ou qu’il expirât après avoir confessé qu’il était coupable : « les officiers d’armes faisaient traîner son corps avec ignominie sur une claie noire ou à la queue d’une cavale, et puis le livraient à l’exécuteur de la haute justice, qui le jetait à la voirie. Ils faisaient ensuite pendre l’écu de ses armes à un pilori, la pointe en bas, trois jours de suite, puis le brisaient publiquement et déchiraient sa cotte d’armes en mille pièces ».

Si le crime de ceux qu’on voulait punir n’était pas si grave, les officiers d’armes commis par le roi diminuaient seulement quelque chose des figures de leurs armoiries. En voici un exemple ; sous le règne de Saint Louis, Jean d’Avenne, un des fils du premier lit de Marguerite, Comtesse de Flandre, étant en discussion pour ce comté avec Guillaume de Bourbon, seigneur de Dampierre, fils du second lit, ils se trouvaient tous deux, avec leur mère en présence de Saint Louis, qui devait juger ce différend. Dans la chaleur des débats, Jean d’Avesne laissa échapper quelques paroles injurieuses contre sa mère qui, à ce qu’il prétendait, favorisait son frère à son préjudice.

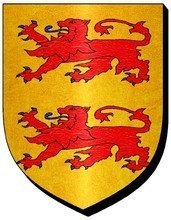

La Comtesse porta plainte aussitôt, et le roi, ce modèle de toutes les vertus, mais surtout de la piété et du respect filial, indigné d’entendre devant lui un fils outrager sa mère, le condamna à ne plus porter dans ses armes le lion armé et lampassé, c’est à dire ayant griffes et langue, ajoutant que quiconque ternit avec sa langue l’honneur de sa mère mérite d’être privé de ses armes et de sa langue. Il résulta de ce jugement que les armes des comtes de Flandres étant d’or au lion, de sable, armé et lampassé de gueules, Jean d’Avesne et ses descendants furent contraints de le porter sans ongles ni langue. Ainsi les armoiries, destinées à transmettre à la postérité les titres de l’honneur, pouvaient parfois servir aussi à perpétuer une flétrissure.

Lorsqu’un Chevalier était condamné à mort pour avoir trahi sa patrie, ou pour pillage ou incendie, en le conduisant au supplice on lui faisait porter un chien sur ses épaules dans le voisinage du lieu où il avait exercé ses violences et ses crimes. Cette coutume avait pour objet de montrer au peuple que le chevalier félon était regardé comme bien inférieur à cet animal, emblème de la fidélité et de l’attachement à son maître.

nde : ce texte est tiré de « l’histoire singulière de la chevalerie » auteur J.J.E. Roy.